Кратко о происхождении термина «дача» и социокультурном феномене.

Впервые слово «дача» появляется в летописях, начиная с XII в. Значит оно нечто данное, дарованное. Это касается, как материальных вещей – денег, одежды, украшений, так и земельных наделов.

Эта практика получила распространение во Владимиро-Суздальском княжестве, а впоследствии и в Московском. Когда князья, а потом цари, делали подарки своим подданным за верную службу. Правда, был и обратный процесс, когда «дачу» делали чиновникам за определенные услуги.

Наиболее известен и к тому времени самый большой по масштабам «дачный» процесс был при Петре И. Когда он раздал подчиненным по 46 га (100Х1000 саженей) на территории Петербурга.

Постепенно, начиная с первой половины XIX в., Термин «дача» трансформируется из права владения или пользования земельным участком до обозначения загородного жилья на летний период.

С середины XIX ст. отдых за городом набирает обороты и становится неотъемлемым атрибутом мещан Петербурга, Москвы, Киева и Варшавы. Связано это с развитием железнодорожного сообщения и увеличением количества среднего класса, как сейчас мы их назвали бы. И то, что раньше было характерно для высшей аристократии, постепенно уходит в массы. Появляются местные и иностранные инвесторы, покупающие или снимающие в аренду земельные участки и строящие там дачные дома для сезонного заработка. Отголоски этих процессов мы видим в пьесе Чехова «Вишневый сад».

Именно в этот период за «дачей» прочно закрепляется образ, который держится до сих пор, как второстепенного загородного дома для отдыха в теплый период года.

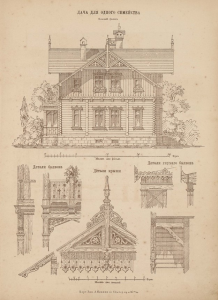

Как правило они были деревянные, одно-двухэтажные площадью от 300 кв.м.